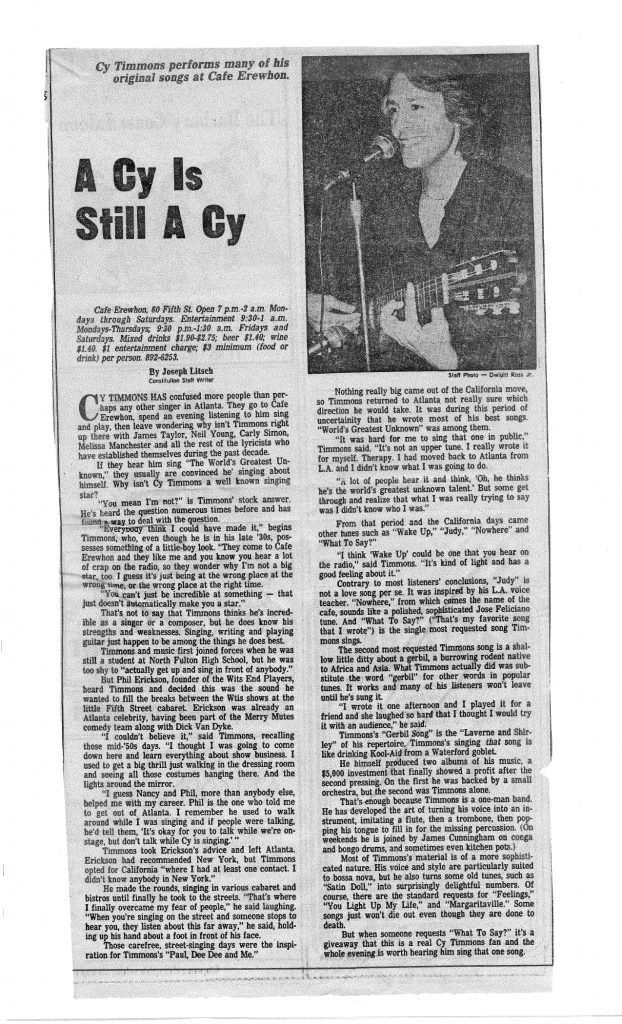

小西 康陽 / Yasuharu Konishi

2020.6

完膚無きまでにノックアウトされました。

週末の日曜日、ようやく部屋の中で見つけた

彼の1st 『Cy Timmons』も聴いたのですが、

この『The World’s Greatest Unknown』は音楽的に遥かに成熟していて、

さらに『Heaven’s Gate』は進歩している、と感じました。

とくに歌い方に感動しました。

真面目。誠実。穏やか。二枚目。真摯。紳士。ジェントル。

ずっと「ふさわしい形容」を探しているのですが、

やはり「ジェントル」という言葉がいちばんふさわしいのかな、と思います。

『Sweet Baby James』のときのJames Taylor に似た誠実さ。

でも何もかもがずっと控えめ。

サーヴィス精神の発露を、ほぼ「ヴォーカルによる楽器の模倣」に集約させている。

プライヴェイト盤で、これほど寡作なリリースだからこそ

ここまで自分の音楽を切磋琢磨できるのか、

と驚きました。

こうしたシンガー・ソングライターのレコードを聴くとき、

いつも頭の片隅に「ヒューマン・ソングス」という言葉が浮かんできます。

わかる人にはわかるキャッチ・フレーズなのですが、

いま聴くべき「ヒューマン・ソングス」はまさしく

この『Heaven’s Gate』であり、

『The World’s Greatest Unknown』なのだと思います。

まだ全然、言葉が見つかりません。

暫定的ながら早くも今年のベスト・ワンに決定。

Gilles Peterson

2020.6

(Quoted from his comment in Brownswood Basement by Worldwide FM)

This is very good, isn’t it? Wow…

All the instruments that sound are his voice…

That’s one of the my lockdown discoveries, for sure.

松永良平(リズム&ペンシル) / Ryohei Matsunaga (Rhythm & Pencil)

2020.6

尋ね人 ~ Cy Timmonsについての個人的ノート

「この人を探しています」という尋ね人の貼り紙を街なか(電柱とか)で見かけることはさすがに最近はあんまりないが、交番の前を通りがかったときに、たまに気になることがある。指名手配の凶悪犯の顔写真を見て「この人が? 普通そうに見えるのに」と感じたり、行方不明の人の顔や素性を見て、その人の途切れる前の人生を思ったり。

たいていの場合、そんな思いはそれこそ信号が青に変わるくらいの瞬間で消えてしまう。横断歩道を渡る頃には、もう顔もぼんやりとして名前すら覚えていない。だけど、そのときに感じた不思議さやせつなさだけはなぜかあとをひく。

初めて聴いた曲に感激して、いまみたいにすぐにチェックして再生したりできなかった時代。音楽も尋ね人の写真のように、そんな不思議さやせつなさだけを残すものだった。「あの曲どんなだっけ?」と思い出そうとしてもぼんやりとしたままなのに。「あとあじ」という便利な日本語があるけど、そんな短い言葉でまとめるのも惜しい、あの感じ。

Cy Timmonsの音楽との出会いも、そんなものだった。

「Cy Timmonsを知ってますか?」

もう十数年前だけど、若い友人に突然そう聞かれたときのことを、なぜかいまも覚えてる。もちろんぼくは知るわけもなかった。

『EREWHON』(NOWHEREの倒語)とタイトル刻印されたレーベル。薄いベージュ色のジャケットに、男性シンガー・ソングライターの顔がぼんやりと描かれていた。アメリカでぐうぜんにそのアルバムを買った彼は、いろんなレコード好きにCy Timmonsについてたずねていたそうだが、知ってる人に会ったことがないと言っていた。それがCy Timmonsのファースト・アルバムだったということすら、まだぼくらにはまるでわかっていなかった。

アルバムを聴かせてもらったとき、「うわー、これはすごい」と思ったけど、貴重な盤を持ってきてくれた彼に遠慮したのか、そのまま聴き続けるのが惜しいと思ったのか、針を途中であげたはず。またとないチャンスなのにどうしてそんなことしたんだろうと思うけど、人ってそういうところないですか?

あるいは、これをしっかりと聴くのは、いつか自分のものになったとき。そういう種類の決意をさせるレコードだったとも言える。惚れっぽさと羨望と意地で生きている。レコード好きなんてそんなもの。

縁あって、その後に『Cy Timmons』と『The World’s Greatest Unknown』というCy Timmonsが残した2枚のアナログをあらためて聴くことはできた。ただし、自分の所有物にはならないまま。

静かで、慎ましやかで、ジャズの色気はあるんだけどエンターティナーとは違っていて、ひとりごとのように音楽を口ずさみ、音を空気を通じて淡く増幅させながら心にすっと入り込む。どちらのアルバムにも、自分を前面に押し出すのとは違う、音楽に我が身を捧げた人だけができる表現の理想と言えるかたちがあった(と記憶している)。

そのCy Timmonsをめぐる「尋ね人」のようなメールが、届いたのは、新型コロナウィルスによる自粛も終盤を迎えつつあった今年の5月のこと。差出人はYOUR SONG IS GOODのサイトウ・“JxJx”・ジュンくんだった。

「松永さん、お疲れ様ですー。もしかしたら、きっと知ってるかも(または持ってる!)ですが、Cy Timmonsのアナログが再発されました~。知り合いの若者が再発したんです。恥ずかしながら、自分は彼のお知らせをみて、この素晴らしいレコードを知りました。最高だったので、松永さんに言っておかないと、という、謎のお知らせでした~。それではKeepご自愛で~。また元気にお会いしましょう!」

ジュンくんらしい文面に、Cy Timmonsの名前があることが、一瞬うまくリンクしなかった。「あれ?」と首をかしげていると、うしろから肩をポンと叩かれた気がした。振り返ると、そこにはジュンくんの人懐っこい顔ではなく、あのCy Timmonsのファースト・アルバムのジャケット一枚だけでしか知らない、ぼんやりとした顔があった。

正直、その名前をいつもいつも考えてたわけじゃない。むしろ忘れていた日々のほうが大半。だけど、思いがけない時期に思いがけない方向からその名前を聞いて、ぼくは十数年ぶりに「尋ね人」に出会った気持ちになった。

反射神経的に、ぼくがジュンくんに打った返信は「え!ファーストですか? セカンドですか?」というものだった。

自分の音楽人生のなかでも、この人の音楽と接した時間はごくわずかなもの。だけど、忘れられないものだ。

彼の返事によれば、なんとセカンドと「サード」が出るのだという。「サードだって?」とおののいた。Cy Timmonsが最初の2枚を72年、74年にリリースしていたことは知っていたが、彼のサードが出ていたことは知らなかった。98年のリリースなので、オリジナルはCDだった。なので、中古レコードの世界ではその存在があまり知られていなかったのかもしれない。その作品が、世界で初めて日本でアナログLPとして復刻されるのだという。

1941年生まれのCy Timmonsは現在79歳で、アメリカのノースカロライナ在住。いまも地元でライヴ活動を続けているという。ということは、ファーストとセカンドは30代前半、サードは50代後半でのリリースということになる。サード『Heaven’s Gate』は今回初めて聴いたが、変わらぬクオリティに感激した。今回リリースされるセカンドとサードの間にある長いスパンを「空白」ととらえる無粋をやんわりといなし、この人の人生と音楽が分かち難くつながっていたことを何の注釈もなくシンプルに伝えている。

さらに驚いたのは、レコードが発売元であるBRIGHT SIZE RECORDSから届いたときのパッケージだ。この丁寧な仕事にはおそれいる。これから手にする人にも驚いてほしいのでネタバレは避けるが、それはまさに何十年もの時代とはるかな距離を隔てながらも手元に届いた手紙の「封を切る」ようなおののきとよろこびとをかたちで提示したものだ。

「幻のシンガー・ソングライター」という存在は、レコード好きにロマンを与えてくれるけれど、本当の人生に思いを寄せることがそこから切り離されては欲しくない。「幻の人間」なんていない。「尋ね人」には会えたほうがいいのだ。

中原 仁 / Jin Nakahara

2020.7

(『The World’s Greatest Unknown』解説文より抜粋)

来年、80歳を迎える、今も現役のサイ・ティモンズの名前と音楽が、メジャーな音楽シーンに響いたことはない。しかし聴けば、彼の音楽はとても魅力的だ。伸びやかで、人柄がしのばれるハート・ウォーミングな歌声。ギターの確かな技術。作る曲も、さりげなく美しく品格があり、心に残る。もし彼がニューヨークやロサンゼルスで活動していたなら、必ずや街の噂になったことだろう。

70年代前半のシンガー・ソングライター興隆期に “声とギター” だけ、しかもフォーク・ギターではなくクラシック・ギターを弾くという発想も大胆だ。しかも聴いていて珍しさを感じることなく素直に聴き通せるのは、本人が確信を持って、このやり方に取り組んでいるからこそ生まれる説得力だろう。

ここで、とても興味深い彼の発言を引用する。バーで歌っていたキャリア初期、支配人からの要望を受けて「L-O-V-E」や「Night And Day」といった、ノレるようなジャズを加えていき・・・。

”そして「イパネマの娘」を聴いた時、これが私のサウンドになると確信しました。私はエレクトリック・ギターを売り、クラシック・ギターを買いました。こうして60年代からはボサノヴァが素地となり、また、私が声を使ってフルート、トロンボーン、シンセサイザー等の音を表現するのを聴いたことがあるかもしれませんが、そうしたジャズの即興性が個性となっていったのです。”

ボサノヴァが素地とは驚きだ。エレキを売ってクラシック・ギターを自分の楽器に決め、ジョアン・ジルベルトが創造したギターの奏法の習得に励んだのだろう。 ただ、サイのギターワークからは、ボサノヴァなどのブラジル音楽の要素もところどころ聴き取れるが、ストレートに影響が出ている箇所は少ない。彼のギターワークの中では、ロック、フォーク、ジャズ、そしてボサノヴァの要素も全て、原型が溶けてしまうぐらい一体化している。

サイ・ティモンズがボサノヴァに魅せられたのは世代的にも時代的にも自然なことだが、USAの音楽とのミックスを含めた自分の音楽としての生かし方が実にユニークで、これは大きく評価されていいと思う。

Van Dyke Parks

2020.8

I am delighted to have had the time to crawl out of my sense of isolation with the companionable spirit of Cy Timmons.

The universe we share is one of a die-hard romantic.

The essences of his songs are born of the aromas of the Highlands of North Carolina.

Yet—-Cy adapted easily to the sophisticate’s jazz vernacular—-no doubt the result of his time in the cradle of California’s cabaret, San Francisco.

We share the same idol—George Van Eps—who played a seven string guitar, and brought string chamber-work into his brilliant solos, merging jazz idioms and truly legit arranging invention.

You can hear Cy’s amazing care for detail in his fretted fingerboard technique. From the head to the hand, an amazing gift.

A comfort zone, with lyrics that pick you up, take you somewhere, and only let you down in a better place.

Hat’s off to the Bright Size label for celebrating the indelible works of such an American treasure—-in the signature work of Cy Timmons, awaiting your discovery.

Chee Shimizu (Organic Music)

2020.8

知らない音楽に出会うことは私にとって至上の喜びである。

Cy Timmonsについて私はこれまで何も知らなかったが、友人を通じて偶然に出会うことができた。アコースティック・ギターとヴォーカルだけの素朴な音楽だが、それが素晴らしいものであることはレコードに針を落とした瞬間、直感した。彼が何について歌っているのかを理解できるのなら、それはより味わい深いものになるのだろうが、言葉が分からなくても、彼の音楽に綴られた日常のささやかな情景や叙情は音の振動とともに伝わってくる。

とくに私の心をとらえたのは、『The World’s Greatest Unknown』に収録されている「Nowhere」だ。Cy Timmonsの多くの楽曲は穏やかな曲調だが、この1曲にはそれらとは異なる陰影がある。この楽曲を作曲し演奏したときの彼の心情を知る由もないが、私は自身の心情をそこに重ね合わせている。この楽曲との出会いに導いてくれたいくつかの偶然への感謝を噛み締めながら。

Cedric Bardawil (Fourth Sounds)

2020.8

The World’s Greatest Unknown: Cy Timmons is a singer, songwriter and composer — in the early 1970s he developed his own style of scat singing to emulate instruments including trombone, synthesiser and flute. This singing combined with acoustic guitar: the only instrument he plays, is unique and conceptually 10 years ahead of Todd Rundgren’s a cappella.

The two Timmons records reissued by Bright Size Records: “The Worlds Greatest Unknown” (1974) and “Heaven’s Gate” (1998) are abstract, yet deeply personal. The original records were privately pressed in small quantities and only used for promotion at local bars in the southern region of the USA, any spares were given to friends and family — making them extremely hard to come by.

Both releases have been remastered at half-speed at Abbey Road Studios and come in a presentation box, keeping the personal touch originally intended by Cy for his music. These reissues also include a full-length interview conducted in 2019 at Cy Timmons home in the Highlands, North Carolina.

猪野 秀史 / Hidefumi Ino

2020.9

遠い昔のアメリカで、静かにリリースされた完璧なプライヴェイト盤の話を、

2020年の東京で、小西康陽さんから教えてもらった。

自分は20年ほど前、人の交流や音楽活動の磁場にしようと思い立ち、

大借金をして恵比寿2丁目に小さなCafeをスタートした。

最初の7吋を制作することになり「1Label・1Artist」をコンセプトに、

『innocent record』というミニマルな音楽レーベルを立ち上げ、

完全D.I.Y.での音楽活動が始まった。

小西さんとCy Timmonsの音楽的な魅力やジャケットのアートワーク、

そしてこのミュージシャンの極上寡作なリリースの在り方について

話が広がった。

まさに時流を追う音楽産業とは一線を画したようなミュージシャンだ。

音楽家としての人生観について、彼のレコードを通しあらためて

考えさせられた。

世間の風潮や思惑に振り回されず自分の流儀で生きていれば、

それ自体こそが喜びであり幸せというものだ。

何事においても結果の良し悪しには運もついてまわるけど、

毎日好きなことに没頭し自分の人生を生き切ること。

結局は自分が大好きなことの中にしか本物の達成感もみつからない。

このレコードに針を落とすと、そんな想いがオレの心を振るわせてくれる。

祝福の祈りに似た気配が音の隙間に存在している。

東 理夫 / Michio Higashi

2020.9

Cy Timmons の音楽こそがアメリカそのものだ

Cy Timmonsの歌を耳にした瞬間から、身体の奥のどこかに、その歌声や歌詞、リズムや旋律、そしてパフォーマンスの細微な部分に至るまでひとまとめに保存するドライヴが作られたように感じた。そんなことは滅多にない。これまで聴いてきたアメリカン・ミュージックのあれこれ、白人系も黒人系も、古典もモダンも、前衛も懐古的音楽もどれもそれなりにぼくの身体を通り抜けていき、そしてあるものは心に残るメロディーを残し、筋肉に刻印を打つリズムを残し、記憶に残る歌詞、魂に触れるストーリーや胸に刻まれるテーマがあった。そういう中に、Cyは独特の居場所を見つけたようだった。

彼はアラバマ州のモンゴメリーで生まれた。ぼくにとってすぐに思い浮かぶのは、バス・ボイコット事件だ。1955年、ローザ・パークスはこの町でバスの運転手の命令に背いて白人に席を譲らなかったために、「人権分離法」違反の罪で逮捕投獄された。これをきっかけに、多くに人びとが公営バスに対する乗車拒否「バス・ボイコット事件」を起こし、それが公民権運動の導火線となった。

1961年の夏、ぼくはテネシー州ナッシュヴィルにいた。大学の夏休みを利用しての一人旅だった。その時のぼくもバスに乗ろうと、ダウンタウンのバス・ストップに立っていた。バスの前部の入り口は白人用、後ろは黒人用で、そのどちらの乗車口から乗るべきか迷っていた。その時、バスの運転手が窓から顔を出して、「おまえはこっちに乗れ!」と、前部ドアの方へ腕を振った。それに従う方がいいと思ったのだが、黒人たちの列の間を前の入り口まで歩く時の気分といったらなかった。なぜ黒人たちと一緒に後部ドアから乗らなかったのか、そのトゲは今もまだ痛い。

1963年に州知事になったジョージ・ウォーレスはアラバマの人種差別について、

「Segregation now, Segregation tomorrow, segregation forever」

と宣言した。今日も差別、明日も差別、して永遠に差別、それは腹立たしさを超える。

もっと腹立たしいのは、ローザの反抗したバスは、今、デトロイトのヘンリー・フォード・ミュージアムに置かれていることだ。フォードはアメリカの歴史の記念物をそこに収集しようとした。ローザのバスは、モンゴメリーに置いておくべきだった。その一点だけでも、ぼくはヘンリー・フォードを軽蔑する。

そしてこの差別の歴史は、Cyの心のどこかに残されていると思いたい。なぜなら、それが反面教師となって、人は皆、平等であり公平であることを学んだろうからだ。そしてそのことは、後に彼が音楽を我がものとした時、どんな音楽、どういう人が演奏し、あらゆる人が愛する音楽もまた、同じ「アメリカの音楽」なのだ、という思いを培ったに違いないのだ。

アラバマは、たとえばカントリー・ミュージックのレジェンド、「ジャンバラヤ」や「ユア・チーティング・ハート」、「ヘイ・グッド・ルッキン」などのヒットで知られるハンク・ウィリアムスが生まれた土地だ。ハンクは少年の頃、ティートットという黒人の路上音楽士のギターや歌に感動して、彼からなにがしかを学んだと言われている。そのハンクの存在はCyの肉体の中に、アラバマの黒人の血と白人貧民のカントリーの血の滴を理解可能にしただろうと思うのだ。

Cyはのちにこの地を離れ、ジョージア州アトランタに移り住む。ジョージア州は、ことにアトランタは同じディープ・サウスの土地でありながら、他のルイジアナ州、ミシシッピー州とは少し空気が違う。それはこの地の新聞、「アトランタ・ジャーナル」紙の社交欄の記者であったマーガレット・ミッチェルが、それまでインタビューしたプランテーションの名士たちの生き方から長編小説「風と共に去りぬ」を書いた土地でもあったことからも類推できる。知が、ごく当たり前の日常にある町なのだ。

アトランタの町のメインストリートである「ピーチトゥリー・ストリート」は、名の通り街路樹として桃の木が植えられている。このことはジョージアが桃の一大産地であることを教えてくれる。アメリカン・ミュージックの生みの親と呼ばれ、1920年代黒人音楽やハワイアン・ミュージック、ラグタイム、そしてカントリー・ミュージックの前身ともいうべきヒルビリー・ミュージックなどを総合したような音楽によって一斉を風靡したジミー・ロジャースの歌に「ピーチ・ピッキン・タイム・イン・ジョージア」がある。

かつて桃を摘果する仕事には、流れ者の働き手を必要とした。常時人を雇えないから、臨時の労働者に頼らざるを得なかったのだ。歌の主人公は桃の実が熟する夏の間には、ジョージアで摘果の仕事をし、夏の終わりにはリンゴを摘むためにテネシーに移動。秋にはコットン・ピッキングの仕事にミシシッピーに行くと歌う、移動季節労働者の気楽な生き方を楽しげに歌ったものだ。ようするにジョージアやアトランタの町などでは誰もが来やすい開かれた土地であったのだ。

そういうところでは、アメリカ中の働き手が集まってきてはまた去っていくといった離合集散が当たり前で、そこには様ざまな移民たちの文化が流れ込み、多くの人種特有の視点をこの地に植え付けたのだった。

そういうところで育ったCyは、幸せだったと言っていい。今彼の音楽的レパートリーの豊かさ、そしてその精神のやわらかさはこのあたり、ジョージア州アトランタで育ったということが大きな背景になっているかもしれない。

もう一つ、ぼくの中のCyの音楽に深く共感を覚えるのは、彼と同じ1941年生まれだというところにある。昭和で言えば16年、太平洋線戦争のさなか、言うところの戦中派なのである。しかし、それが幸福に思えるのは、ぼくの場合、戦後のアメリカ文化の奔流の中で育ったからだ。彼らの豊かな映画や食、ファッションや音楽文化などの享楽的な雰囲気の洗礼をたっぷりと浴びて育った。

この世代の人間は、たとえば音楽だとカントリー・ミュージック界の不世出の大スター、ハンク・ウィリアムスがまだ生きており、彼の歌声をラヂオから聴くことができたし、彼の死の報も同じように現役で耳にした。アメリカン・ミュージックの本流は、ジャズではベニー・グッドマンやグレン・ミラーのフルバンド・オーケストラであり、ヴォーカルではビング・クロスビーやペリー・コモ、フランク・シナトラやナット・キング・コールなどクルーナーたちの天下だった。ダンス・エンターテインメイントではジーン・ケリーやフレッド・アステアに目を見張り、クラシックの新しい波、ガーシュインの「ラプソディー・イン・ブルー」や「パリのアメリカ人」に興奮したし、絵画の世界でも前衛画のポロックやネオダダのラウシェンバーグに惹きつけられた。古き良きアメリカと革新的な空気の両方を体感できたことは幸運だった。

そういう中で、エルヴィスが登場した。彼の歌やその躍動的なステージ、そしていい時代の映画を同時代人として味わえたことは、遠い日本にいても貴重な経験だった。だからCyはもっと身近に、この激変していく時代の躍動的な空気に触れて大きな影響を受けたことだろう。そして60年代がやってきた。この時代の音楽や新しい文化、政治の世界の激流は、ぼくらの年代に大きな衝撃を与えてくれた。

60年代に入ってすぐ、アメリカ文化の再発見、具体的にはフォークソング・リヴァイバル運動が勃興し、それによってアメリカというものをもう一度見直そうという動きが活発になっていった。まもなく、音楽はプロが作り、それをただ受け取るだけという図式が崩れ始め、素人にも歌を作り歌い、発表することが当たり前のようになっていった。ロックンロールの広がりは、ただの音楽ばかりでなく若者の精神や思考にも大きな変化を強いた。大きかったのはベトナム戦争に対する思い、それは反戦としてのプロテスト・ソングを生み、その現実から逃げようとアシッドやマリファナの流行とともにサイケデリック文化が花開く。もう一つの逃避としての兵役拒否やヒッピー・コミューンが話題になる。

何よりも、アメリカや日本ばかりでなく世界中の人びとに大きなショックを与えたのは、立て続けの若き指導者たち、J F Kやマーティン・ルーサー・キングJr.そしてロバート・ケネディたちの暗殺事件だった。そういう激動の世相、多種多様な文化や社会現象の激変、そして冷戦や赤狩りといった不穏な政治の季節の中で、ぼくたちは実に様ざまなものを学び吸収してきた。

70年代に入る前、CyはサンフランシスコやLAにいたという。その頃の独特なカリフォルニア文化は、若い魂を振るわせたろうこともよくわかる。そういうすべてを含めて。Cyには同時代人として共感がぼくにはある。

そういう時代を歩いてきたCyの音楽世界の多様な魅力は、こういう背景があるからだ、と同じ時間軸の中で呼吸をしてきたぼくには自分の事のようにわかるし、彼の持つ魅力もストレートの心に届いてくるのだ。

今、Cyはノース・キャロライナに住んでいると聞く。ノース・キャロライナは好きなところだ。ヒルビリーやマウンテン・ミュージックといったアパラチアン・ルーツの音楽が生まれたトラッドな州西部の山岳地帯、と同時に、大学都市であるチャペルヒルとローリー、ダーラムの三都市から成る「リサーチ・トライアングル」と呼ばれる学術都市である研究施設が充実したハイテク産業の集まる教育水準の高い中部地帯、そして海沿いの豊かな農業、漁業の産業地帯。とても一つの州とは思えない多様性が、このノース・キャロライナにはある。そこはCyの住むにふさわしい場所だと言える。

Cyの生まれた保守的なアラバマ州モンゴメリー、開放的なジョージア州アトランタ、そして今、保守的で閉鎖的なアパラチア文化圏と学術とITテクノロジーに裏付けられた革新都市の面を併せ持つノース・キャロライナ。彼の多彩な活動のそれがおおもとなのだと、あらためて思う。だからしてCyは、いい時代といい場所とに恵まれた稀有なミュージシャンだと、自信を持って言えるのである。彼の音楽、その生き方こそがアメリカとアメリカの時代そのものなのだ。

ブルーグラスを現役でやっているぼくとしては、いつかCyがブルーグラス風味の曲を作ってくれないだろうかという儚い夢を抱きつつ、ほとんど毎日のように彼の歌を聴いているのである。

片寄 明人(GREAT3、Chocolat & Akito) / Akito Katayose

2020.11

(『Heaven’s Gate』解説文より掲載)

このところ、時の流れが加速したように感じている。若い頃は長すぎると思っていた1日が、まるで早送りみたいに過ぎてゆく。

体感時間としては1日16時間に満たないほどだ。加齢だけでは説明がつかない気がする。インターネットと共に生き、昔とは比べものにならない膨大な情報や、他人の思念に触れすぎて、時間の観念に歪みが生じているのかもしれない。

音楽も次から次へと自分の中を通り過ぎ、痕跡を残さず消えてゆく。

少年時代、膨大な未知の音をレコードショップで目の当たりにするたび、焦燥感を感じたものだった。いざ音楽が聴き放題になると、その渇望も薄れてしまうのだから皮肉な話だ。

あれは数ヶ月前、夏の終わり。いまも記憶に強く残っている光景がある。波打ち際ではしゃぐ子供の姿を遠目に眺めながら、Cy Timmonsの『Heaven’s Gate』だけを繰り返し、繰り返し、何度も聴いた昼下がり。

ガット・ギターの音色と歌声が空に溶ける。暖かな太陽の光が雲に遮られ、また姿を現す。その動きに共鳴し、翳りと安らぎを行き来する美しいメロディー。時がゆったりと流れる、絵画のような記憶。

1974年の2nd『The World’s Greatest Unknown』から24年後に発表された1998年の3rd『Heaven’s Gate』 2020年に聴いた音楽の中で、最も心に痕跡を残したこのアルバムは、まるでオーパーツだ。

フォーク、ジャズ、ブラジル音楽、クラシック…様々なエッセンスを究極に削ぎ落としたスタイルで表現したこの2枚に、四半世紀の隔たりは感じられない。完璧なまでに時間を超越している。その瑞々しさは未来永劫に保たれるだろう。

幕開けとなるタイトル曲『Heaven’s Gate』から静かなる圧巻の世界が繰り広げられる。爪弾くガット・ギターと歌声だけで、7分弱の長さをこんなにも魅惑的に聴かせられるなんて奇跡としか思えない。まさに「天上の音楽」だ。

続く名曲『Together Again』 朴訥として暖かな歌い出しから、わずかな翳りを経て、1度だけしか出てこない至福のサビ「I Love You」が歌われた瞬間の感動を味わって欲しい。

フリューゲルホーンを模したスキャットに心奪われるA面ラストの切なく美しいバラード『One More Time』 時折はさまれるコードにハッとさせられるB面1曲目のポップ・ソング『My Baby』…駄曲は1曲たりとも存在しない。この『Heaven’s Gate』こそ、彼の最高傑作だと自分は思っている。

こんなにも素晴らしい音楽が、当時アメリカの片隅で、ほんのわずかな人の耳にしか届かなかったとは、ただ言葉を失うばかりだ。

Cy Timmonsのプロフィールについては『The World’s Greatest Unknown』のページにある中原仁さんによる素晴らしいライナーノーツを、ぜひご覧頂きたい。

本人と直接コンタクトを取り、ロンドンのアビーロード・スタジオでマスタリングとハーフ・スピード・カッティングを施し、極上の音質と豪華なパッケージで再発した日本のBright Size Recordの仕事は、この知られざる名盤にふさわしい、強い愛に満ちている。

Cy Timmonsとの出逢いは、矢のように過ぎてゆく人生にとって大きな喜びだ。この音楽は時の加速に歯止めをかけてくれる魔法だから。